「静岡理科の会」1月例会にて

講師:丸山哲也さん(科教協 山梨)

(1) 3年 電気の通り道

学習指導要領では、小学校3年の【電気の通り道】の内容は、「電気を通すつなぎ方」と「電気を通す物」の二つの内容です。

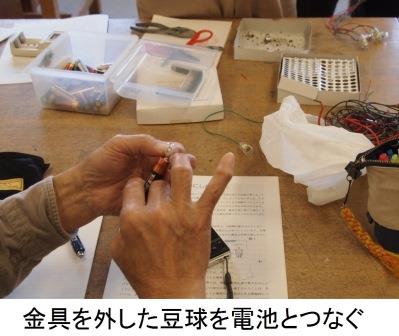

今回の講師の丸山さんは、乾電池・豆電球・ソケットで回路を学習するところから始めます。「回路」を教え込むのではなく、どうしたら電球を光らせることができるのかをいろいろ体験させることが大事だそうです。小学校3年生は原理を教えるよりも、とにかく経験が大事だといいます。ですからソケットのビニールもむかないで生徒に与える。ビニールをむいて導線を出さないと電球は光らないことで、電気を通すものと通さないものの区別もつくようになる。また、電球が光るときは、導線でプラスからマイナスへの1つの「わ」ができた時で、それが「回路」であるということを教えるそうです。

乾電池・豆電球・ソケットで回路ができれば、その回路の一部を外しておくと金属探知機ができます。その回路の間に、ガラス・銅・真鍮・鉄・竹・紙・ひもなどを入れ、どれで「豆電球が光るのか=電気を通すのか」を確かめさせる。そして「電気を通すものを金属」と呼ぶことを教えるそうです。そのために、回路の中に入れるスプーンやフォークも金属のものだけでなくプラスチックのもの用意する。教科書では、「金属は電気を通します」と逆の表現になっていますが、小学生には「電気を通すものは金属です」というイメージが大切だそうです。

小学校の教育課程には「金属」がありませんが、金属の特徴を感じた子どもたちに言語化を求めるそうです。「ピカピカ光る」「冷たい感じ」「金属の味」など出るそうです。「アルミ板・スチール板」「アルミホイル」「銀色の折り紙」などで豆電球を光らせる楽しい授業の後、「アルミニウム缶・スチール缶を回路に入れると豆電球は光るでしょうか」の課題で、金属はさびないように塗装などの被膜が施されていることも学習するようです。

4年 電気の働き

学習指導要領では、小学校4年の【電気の働き】の内容は、「乾電池の数とつなぎ方」「光電池の働き」の二つです。

丸山さんは、「つなぎ方=直列・並列」は乾電池よりも豆電球の方が大事といいます。実際、乾電池を使う器具では乾電池を直列で使うものはあっても並列で使うものは見当たりません。また、光電池の学習より、4年生ではきちんと回路が作れる、回路が見える子どもを目指したいとも言っていました。

そこで回路学習としては、大きな電流を作り出す乾電池の直列つなぎと、電気製品は並列つなぎを実感できる学習を大事にするそうです。

乾電池の直列つなぎは乾電池の数が多いほど豆電球は明るくなります。乾電池が多すぎる=電気をたくさん流すと豆電球のフィラメントが切れてしまうことも体験させるそうです。教科書では電気の働きをイメージさせる教材としてモーターを使うそうですが、豆電球の方が光るので電気の働きの大きさをイメージさせやすいといいます。

豆電球を2つ使い、直列回路と並列回路をつくらせ、光らせた状態で、「豆電球をソケットから1つ外すと、もう1つの豆電球が光っているのはどちら?」と課題を出して、直列つなぎの回路は1本だけど、並列つなぎの回路は2本以上だと学習するそうです。そして乾電池・豆電球・ソケット・導線をたくさん用意し、交通信号のようにそれぞれが点滅する回路づくりをやらせて、家の電気器具やコンセントは並列つなぎであることを分からせます。

文責:篠崎勇(科教協静岡)