科教協静岡の例会&相談会(2017年1月15日)で、戸塚享さん(静岡仮説サークル)から紹介されました。

遊びとしても手軽でおもしろく、また発展させれば光と色の学習にもつながるもので、幼児から大人までも楽しめると思いました。

このブンブンごまを回転させると、同心円状に外から赤・黄・緑・空色・青・赤紫(桃色)の虹色が見られ、中心は白です。 ただ、色の濃淡、明暗などの生じます。

(「虹の色は赤黄緑に空の青両端まぜれば桃の色」:「科学教育からくり研究室」の高村紀久男さんによる虹の色の覚え方)

(記事の最後に型紙を掲載しています)

(1) 目で見る「色」とは何か

色は、人間の目に入ってきた光によって感じられます。 白色光は、虹の光が全て混じった光で、物にあたるとそこに塗られた塗料によって一部の波長の光が吸収され、 残りの波長の光が反射(散乱)して目に入り、色が感じとられます。

光は電磁波の一種で、波長の長い方を赤…短い方を紫と、人間の目の細胞を通して脳が感じとります。

(2) 光の三原色

光の三原色は、赤(R)緑(G)青(B)です。 それは、人間の目の網膜にある視細胞に、この3色それぞれを中心とした波長の光を感じる3種の細胞(錐体細胞)があるためです。

この三原色の光は、様々な割合で混じると多種多様な色を生じます。 また、3つの光が同じように混じると白になります。黒は光が目に来ない状態で、したがって白・灰色・黒は色ではなく明暗の状態(光の量)を示します。

(3) 色材(絵の具、インク等)の三原色との関係

色材の三原色は、シアン(空色 C)マゼンタ(赤紫 M)イエロー(黄 Y)です。

Y(黄)は光でも色材でも、R(赤)とG(緑)の光の重なりで生じます。 つまり、分かり易く三原色のみで考えると、色材のYはB(青)を吸収し、RとGを反射(散乱)しています。(つまり目に入るのはRとG)

ところで、このY(黄)とB(青)との関係は補色(余色)という特別なものです。

色材のYとMを混ぜるとRとなります。 色材のYは光のBを吸収しRとGを反射する、MはGを吸収しRとBを反射するため、全体でBとGは吸収されRのみが反射されるためです。

ただ、ブンブンごまでは色材を混ぜるわけではないので、Rが強くなるが正しいです。 ところで、このような回転による混色を「継時加法混色」と言うのだそうです。

(4) 三原色のブンブンごま

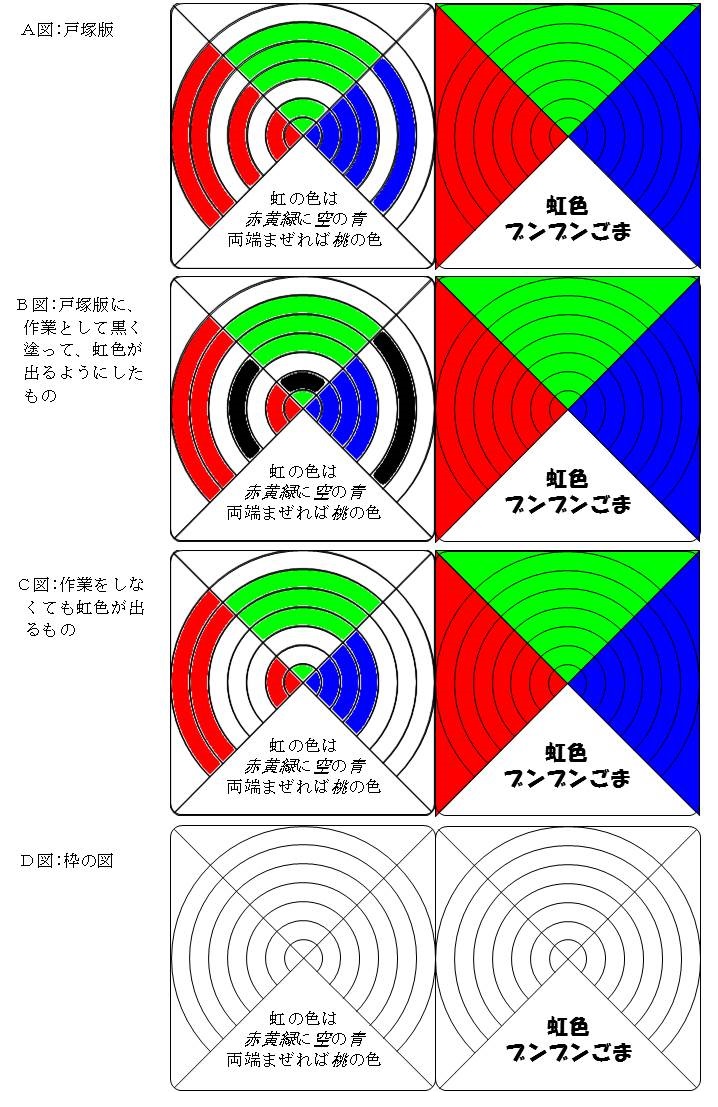

戸塚さんのブンブンごまには、一部をマーカーで黒く塗る作業があります(写真中の作業前のものと作業・作製後のものを参照)。 それは色の関係(不思議)を感じて欲しいということだそうです。 塗りの作業がないと、ブンブンごまを作って遊ぶだけで終わってしまうためです。

黒く塗るとそれが色に混じってしまうと思われますが、黒と白は色ではなく明るさなので、明暗に影響があるとは言え、目に入る光による色に違いは表れません。 したがって、黒ではなく白にしても色の違いは表れません。

① 色材の三原色(C M Y)を使うブンブンごま

外側からM+Y→R、Y、C+Y→G、C、M+C→B、M、M+C+Y→白となります。

(ただし、例えば絵の具を実際に混ぜるとM+C+Yは黒です)

② 光の三原色(R G B)を使うブンブンごま

外側からR、R+G→Y、G、G+B→C、B、R+B→M、R+G+B→白となります。

ただ、特にRGBでは同心円状に色が変わるのはできても、あまりきれいに虹の色には見えませんでした。

(付) ブンブンごまを作製する上での注意事項

① 下に型紙がありますが、印刷後の色は印刷機や印刷用紙の違いによって、画面で見たときと同じにはなりません。 型紙の色もやや違いが生じています。戸塚さんは、マット紙(スーパーファイン紙厚0.12mm)に印刷をして厚紙に貼ったとのことです。

② ブンブンごまをうまく回すには習熟が必要です。 2枚を重ね合わせて中心2か所にひも(たこ糸や水糸)を通して結べば良いのですが、2枚の紙を貼り合わせると、うまく回しやすいかもしれません。

これは、戸塚さんが「青少年のための科学の祭典 静岡大会」で発表したブンブンごまです。

浜松仮説サークルで、コマを使った混色実験を紹介されたとき、コマは直ぐに止まってしまうので、ブンブンごまにすればよいのではないかと考えて、 そのときの型紙をもとに改良をしたものとのことでした。 (文責:科教協静岡 長谷川静夫 )

虹色ブンブンごま(RGB)の型紙

虹色ブンブンごま(CMY)の型紙