「静岡理科の会」の例会で、高橋政宏さんから紹介されました。

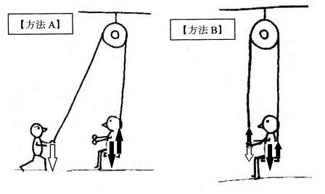

天井に取り付けた定滑車を使って、人を持ち上げる実験です。

右図(高橋さんの原図に、力の矢印を付け加えたのは編集者)で、黒矢印は持ち上げられる人のつり合いです。(注:正しくは、人が受ける力のつり合いで、人が上向きに受ける力は、綱ではなく座っている台から上向きに書かねばなりません。そして綱の力の大きさは、人と台の重力と同じです。あるいは人と台をまとめた物体として考えれば、人と台をまとめた物体のつり合いとなり、綱からの力と言っても良いでしょう。綱の質量は無視します)

方法Aでは、人の重力を支えているのは綱からの力(正しくは上記の内容に注意)で、その大きさは体重(正しくは人と台の重力)と同じになり、綱を持ち上げる人は座っている人の体重以上の力(白い矢印)を出す必要があり、無理があります。方法Bでは、人の重力を支えているのは2つの綱からの上向きの力で、したがって人は体重(重力)の半分以上の力を出せば良いことになり、普通は可能です。

【参考】・愛知・岐阜物理サークル著「いきいき物理、わくわく実験1」1988 新生出版

・「たのしい授業 2011.12」(楽しく自分を動かす 林泰樹) 仮説社

高橋さんは右の写真の装置を自作して授業に取り組みました。(装置の部品は、下の「自分で自分を持ち上げる装置」を参照)

授業は、中学3年で「仕事の原理」の学習の中です。「主に『滑車をつかった仕事』をとおして、仕事を定量的にとらえさせ、仕事の原理という規則性が存在することを導き出させたい。滑車は中1での『力と圧力』や中3での『運動の規則性 3力のつりあい』などでたびたび教材として使っているため、生徒にとって馴染み深い。また、【力を加えたの向きに移動した距離】が引いた糸の長さになるなど視覚的に理解しやすい。動滑車はさらに、力の大きさが小さくなる理由を糸の本数による力の分散の説明から考えられることでも優れている。滑車を用いた学習を通して、仕事を定量的につかむことの有用感を味わわせたい。」と。

生徒の予想は、方法A(クラス一の力持ちに引っ張ってもらう)では「上がる」17人、「上がらない」8人、次に方法Bでは「上がる」21人、「上がらない」3人でした。

生徒は方法Bで「仕事の原理が成り立っているか」は、納得しがたいようです。方法Bで、人を50cm持ち上げるのに綱を1m引くことになると実験で確かめたとき、歓声と拍手が上がったそうです。

この実験は、生徒にヘルメットをかぶせることや、他に危険防止の注意が必要です。(下記資料内に記述) 文責:長谷川静夫(科教協静岡)