2023年2月26日午前に、「静岡理科の会」の教材・話題交流と科教協静岡の来年度行事の相談の会を、静岡大学附属静岡中学校の理科室をお借りして開きました。ここでは前半の内容を紹介します。会の時間が短かったため、それぞれ要点を中心に紹介をしてもらいました。 (文責:長谷川静夫)

(1) レーズンの浮き沈みと「浮力」の授業 (高橋政宏)

干しブドウに炭酸水を注ぐと、干しブドウの表面に二酸化炭素の気泡がついて、干しブドウは浮き上がり、気泡を空中に放出してまた沈む。この不思議な現象がどうして起こるのかを、「浮力」に関連づけて、気泡がついて「質量」が増加したから、「表面積」が増加したから、「体積」が増加したからという仮説を、生徒が立てて検証を行った。

詳細は、<別の記事>を参照してください。

(2) 中学3年の「浮力」と「力の分解」の単元で、生徒が実験を計画する活動 (杉本寛)

それぞれの単元で出した課題に対して、生徒が実験の計画・実施・まとめを行った。

詳細は、<別の記事>を参照してください。

(3) 吸水ポリマーをつかった実験 (山口啓子)

吸水ポリマー(ポリアクリル酸ナトリウム)は、簡易トイレや紙おむつに使われ、水を多量に吸収する物質で、保冷剤や芳香剤としても使われ身近にある。この吸水ポリマーを使って、水を加えると起こる不思議な実験と、冷えひえパックを作る実験を行った。

詳細は、<別の記事>を参照してください。

(4) 仕事を熱に変換する実験にエタノールを使って (篠崎勇)

・ 仕事を熱に変換する実験では、魔法瓶を振る仕事をして中の液体が得た熱量を求めることから、 自分がした仕事量がどれぐらいか計算することで、仕事というものを実感する。

・ 魔法瓶の中に入れる液体を、温度変化が測定しやすい大きいものにする。比熱は、18℃で水が4.20 J/(g・K)、エタノールが2.40J/(g・K)だから、比熱が小さいエタノールの方が、仕事に対する温度変化は大きくなる。

(5) 水道業者の宣伝用シートのゴム磁石を使ったキツツキのおもちゃ (篠崎勇)

・水道業者が各戸に配っている宣伝用シートを切って貼り付け、ゴム磁石の台とキツツキシートを作る。写真上のように、台にキツツキを乗せ横に引くと、キツツキが台の上でバタバタと動いて、木をつつきながら動くように見える。

・シート状のゴム磁石は、線状のN極とS極が交互に並んでいる。その磁極の並びは、縦縞と横縞の2種類があり、注意しないと磁力で貼りつきにくい。(写真中は、宣伝用シートに鉄粉を振りかけたもので、 シートを外した後の鉄粉の模様からわかるように、長辺に沿った向きに並ぶNとSが交互にある)

・ シートは、2枚を裏表にしてシート磁石が張り付いたとき、横に引くとなめらかに滑らずにバタバタとした動きをする(NとSが縞模様に繰り返す)方向に細長く切る。そのシート磁石は厚紙に2枚を横長で貼り付けて台にする。また、キツツキの台の部分(写真では茶色の木模様紙)と普通紙(写真下では茶色の紙)の間に、シート磁石側を下(宣伝面を上)にして挟むように貼り付けて、キツツキシートを作る。

参考:「広告入りシート磁石で工作」米沢剛至(兵庫)科教協ニュース№745(2022年1月号)

(7) 岡谷蚕糸(さんし)博物館、蚕のまゆとさなぎ

(長谷川静夫)

岡谷市にある「岡谷蚕糸博物館」に行った。宮坂製糸所の一角にあり、昔からの製糸機械の展示や実演があって、カイコの幼虫も展示されていた。カイコの乾燥まゆ(さなぎ入)を購入。幼虫は、先端の色の濃い部分が頭で、体節の横に1つずつの気門、 3対の胸脚、4対の腹脚と1対の尾脚を持つ。

(8) 静岡市の麻機遊水池にオオハクチョウが飛来

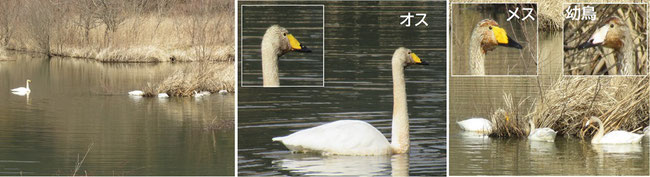

静岡市の平野部の奥にある麻機遊水池の第3工区(遊水池整備事業の最奥部で、県立こども病院と流通センターの間)で、飛来したオオハクチョウを2月8日に写すことができました。この工区でも最も奥の人があまり近寄らない池です。左端の写真で左端と2番目の写真がオスだと思われます。左端の写真で、右の集団の左端がメスと思われます。3番目の写真左端がメスで右側の2羽が幼鳥です。

メスと幼鳥4羽が盛んに水中に頭を突っ込んで食事をしていました。その集団から左に離れてオスが警戒をしていました。私が池のほとりに近づいたら、キッとにらまれました(そのように見えました)。

Web「あなたの静岡新聞」によると、この遊水池には3年連続で飛来しているとありました。2組の群れで動いているとのことで、別の群れが近くの巴川にいるようです。昨年も見たと聞きました。これほど南へオオハクチョウが飛来するのは、 たいへん珍しいことだと言います。 北の越冬地が混み合うので、 南下しているのではないかとも言われています。今後も来て欲しいものです。静かに見つめたいです。

よく似た種類にコハクチョウがいます。オオハクチョウが少し体が大きいのですが、あまり差は目立ちません。ハクチョウは白いと言われますが、オオハクチョウは顔から首がやや茶色っぽい色がついています(泥水に頭を突っ込んでえさを採るので色がつくこともあります)。決定的なのは、くちばしの黄色い部分(皮膚)が、オオハクチョウでは大きく、くちばしの先まで鋭角で延びています。コハクチョウは、黄色い部分の先が丸か四角になっていて区別ができます。幼鳥は、黄色い部分が白いので区別ができます。 (長谷川静夫)

担当:長谷川静夫(科教協静岡)skrc@sf.tokai.or.jp